1.1半导体基础知识

在本教程中,我们将学习半导体的基础知识,因为它们是电子学的重要组成部分。在了解半导体二极管、晶体管等众多器件之前,了解电导率、能隙以及半导体的基本类型是非常重要的。本教程的这一部分将为接下来学习 PN 结奠定关键基础。

引言

在电子和电气电路中,有两种类型的半导体器件,即有源器件和无源器件。二极管是有源器件中最基本的,而电阻是无源器件中最基本的。二极管本质上是单向器件,其电流-电压特性呈指数关系,由半导体材料制成。

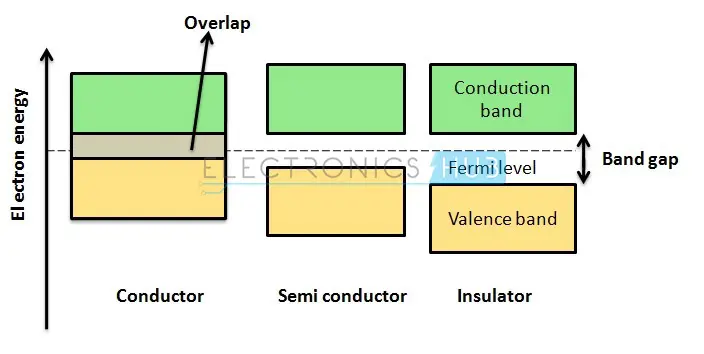

在电子学中使��用的三种必要材料是绝缘体、半导体和导体。这些材料是根据电学现象进行分类的。电导率,也称为电阻率,是衡量一种材料阻止电流通过的效率的指标。

电阻率的单位是欧姆·米([Ω·m])。电阻率低的材料表明电荷在半导体中能够有效移动。

半导体的电阻率值介于绝缘体和导体之间。这些材料既不是良好的绝缘体,也不是良好的导体。它们只有少量自由电子,因为它们的原子以晶体形式紧密键合,这种结构被称为“晶体晶格”。硅和锗是半导体的例子。

半导体在电子电路和集成电路制造中具有重要意义。通过改变制造过程中的温度和掺杂浓度,可以轻松改变半导体的导电性。通过向晶体晶格中添加一定量的杂质,产生比空穴更多的自由电子,从而显著提高半导体材料的导电能力。

通过向半导体材料中添加少量杂质,其性质会发生显著变化。通过在硅晶体晶格中掺入杂质原子,改变电子和空穴之间的平衡,这一过程被称为掺杂。这些杂质原子被称为掺杂剂。根据掺入的掺杂材料的类型,半导体晶体分为两种类型,即 N 型半导体和 P 型半导体。

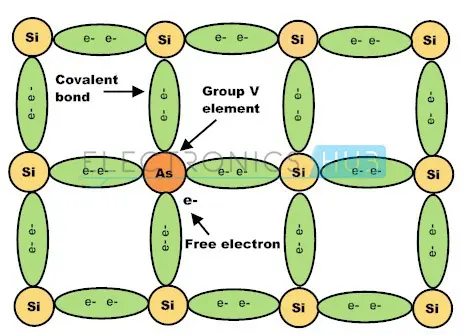

第 Ⅴ 族元素,如磷、锑和砷,通常被归类为 N 型杂质。这些元素有五个价电子。当 N 型杂质掺入硅晶体时,五个价电子中的四个与相邻晶体原子形成四个强共价键,留下一个自由电子。

同样,每个 N 型杂质原子在导带中产生一个自由电子,如果对材料施加电势,这些自由电�子会漂移以传导电流。N 型半导体也可以被称为施主。

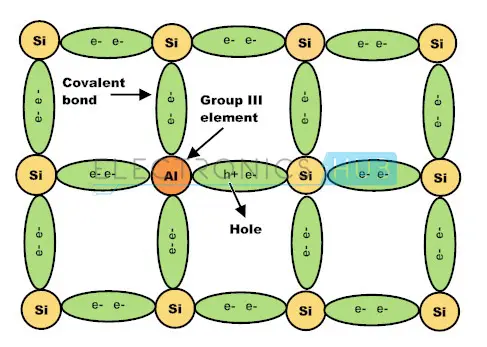

第 Ⅲ 族元素,如硼、铝、镓和铟,通常被归类为 P 型杂质。这些元素有三个价电子。当 P 型杂质掺入硅晶体时,三个价电子与相邻晶体原子形成三个强共价键。

由于缺少一个电子来形成第四个共价键,这种缺陷被称为空穴。同样,每个 P 型杂质原子在价带中产生一个空穴,如果对材料施加电势,这些空穴会漂移以传导电流。P 型半导体也可以被称为受主。

电阻率

电阻率是每种材料的特性属性,有助于根据材料传导电流的能力对不同材料进行比较。电阻率可以通过将导线的电阻 R 与横截面积 A 相乘,再除以导线的长度 L 来估算。

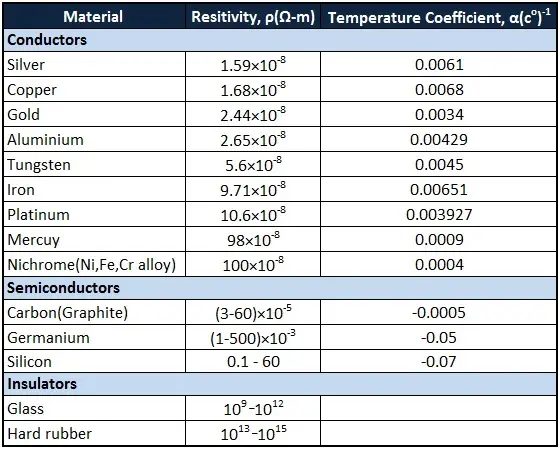

电导率是电阻率的倒数,也用于表征材料允许电流通过的能力。良好的导体具有最低的电阻率和高电导率。电阻率强烈依赖于材料中杂质原子的存在以及材料的温度,即在室温(20℃)下。

对于不同的导体、半导体和绝缘体,电阻率值会随温度的变化而线性变化。电阻随温度每变化 1℃的变化量被称为电阻的温度系数。这个因素用字母“α”表示。

材料的正温度系数意味着其电阻随温度升高而增加。纯导体通常具有正的电阻温度系数。材料的负温度系数则意味着其电阻随温度升高而降低。

半导体材料(碳、硅和锗)通常具有负的电阻温度系数。下表列出了不同材料的电阻率值和温度系数。

导体

导体是由电阻率低的材料制成的,电阻率值在微欧姆每米(µΩ/m)的量级。电阻率极低(约为 1×10⁻⁸Ω·m)的金属被称为导体。这些金属有大量的自由电子。

这些自由电子离开它们的母原子的价层,形成电子漂移,称为电流。因此,金属是电的优良导体。

铜、铝、金、银等金属以及碳等非金属是古老的导电材料。大多数金属导体是电的优良导体,具有较小的电阻值和高导电性。

在导电过程中,热量会通过物体传导。在导电过程中,这种热量流动可以被视为能量损失,当温度超过室温(25℃)时,这种损失会随着温度的升高而增加。

绝缘体

与导体不同,绝缘体由非金属材料制成,电阻率值在 1×10¹⁰Ω·m 的量级。非金属只有少量或没有自由电子通过其流动或在其母原子结构中,因为最外层电子被共价键紧密束缚在原子对之间。由于电子带负电,价层中的自由电子很容易被原子核中的正电荷吸引。

由于没有自由电子,当施加正电势时,材料中没有电流通过,从而具有绝缘性能。因此,绝缘体(非金属)是电的极差导体。

玻璃、塑料、橡胶、木材、沙子、石英和特氟龙等非金属是绝缘体的典型例子。玻璃绝缘体用于高压电力传输。绝缘体用于保护热量、声音和电力。

半导体

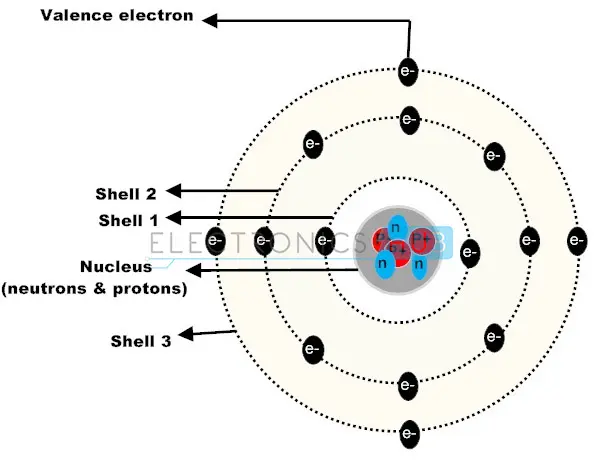

半导体的电学性质介于绝缘体和导体之间。硅(Si)、锗(Ge)和砷化镓(GaAs)是理想的半导体的典型例子。这些元素在其母原子结构中只有少量电子,形成晶体晶格。

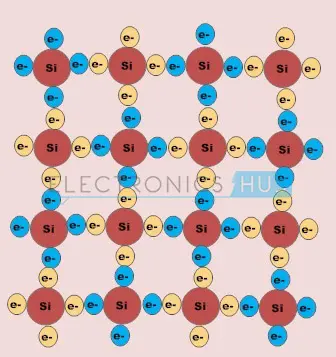

基本的半导体材料硅在其最外层有四个价电子,与四个相邻的硅原子形成四个强共价键,每个原子与相邻原子共享一个电子,形成强共价键。硅原子以晶格形式排列,形成晶体结构。

通过向半导体施加外部电势,并将杂质掺杂剂掺入半导体晶格中,从而产生正负电荷的空穴,硅半导体晶体现在可以传导电流。

硅原子有 14 个电子,但轨道排列中只有 4 个价电子可供与其他原子共享。这些价电子在光电效应中起着关键作用。大量的硅原子结合在一起形成晶体结构。

在这种结构中,每个硅原子与相邻的硅原子共享其四个价电子中的一个。固体硅晶体由一系列五个硅原子的单位组成。这种硅原子的规则且固定的排列单位被称为晶体晶格。

N 型半导体

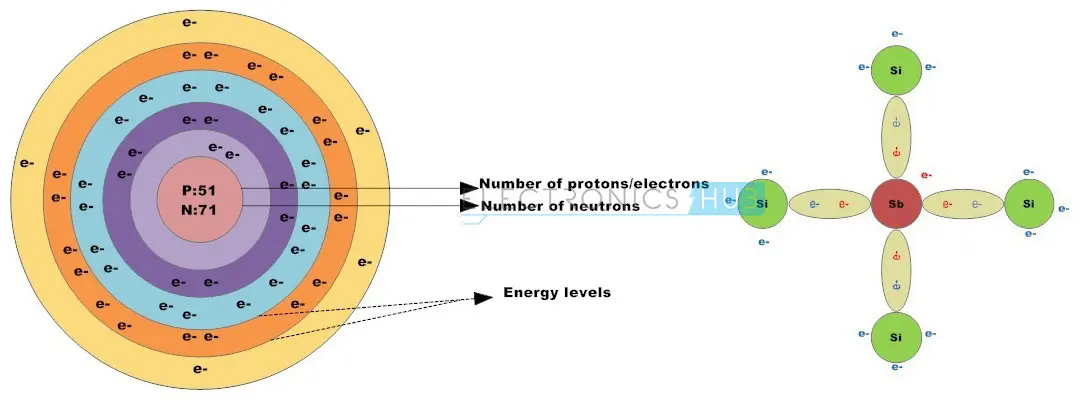

向硅晶体结构中添加磷、砷和锑等杂质,将本征半导体转变为掺杂半导体。这些杂质原子被称为五价杂质,因为它们最外层有五个价电子,可以与相邻原子共享自由电子。

五价杂质原子也被称为施主,因为杂质原子中的五个价电子与硅的四个价电子结合,形成四个共价键,留下一个自由电子。每个杂质原子在导带中产生一个自由电子。当对 N 型半导体施加正电势时,剩余的自由电子会漂移以产生电流。

N 型半导体比本征半导体材料具有更好的导电性。N 型半导体中的主要载流子是电子,次要载流子是空穴。N 型半导体并不带负电,因为施主杂质原子的负电荷与原子核中的正电荷相互抵消。

尽管由于电子-空穴对的存在,正电荷的空穴也对电流流动有一定贡献,但负电荷的电子对电流流动的主要贡献。

N 型半导体掺杂

如果向硅晶体中添加第 5 族元素,如锑杂质,锑原子会通过将锑的价电子与硅最外层的价电子结合,与四个硅原子形成四个共价键,留下一个自由电子。因此,杂质原子向结构中捐赠了一个自由电子,这些杂质被称为施主原子。

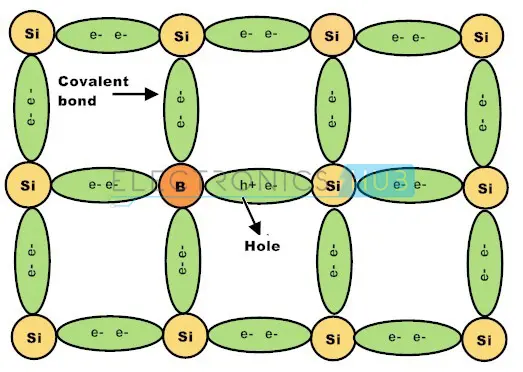

P 型半导体

第 Ⅲ 族元素,如硼、铝和铟,被添加到硅晶体结构中,它们最外层只有三个电子,形成三个封闭的共价键,留下一个共价键结构中的空穴,因此在能级图的价带中留下一个空穴。

这种作用在晶体结构中留下大量带正电的载流子,称为空穴,这是由于电子的缺失。这些第 Ⅲ 族元素被称为三价杂质原子。

丰富的空穴的存在会吸引周围的电子填补它们。只要电子在晶体硅中填补空穴,电子移动后就会在其身后产生新的空穴。这些新产生的空穴又会成功��吸引电子,从而产生更多的新空穴,导致空穴的移动,从而在半导体中形成标准的电流流动。

空穴在硅晶体中的移动使得硅晶体看起来像一个正极。只要杂质原子持续不断地产生空穴,第3族元素就被称作受主,因为杂质原子不断地接受自由电子。

在硅晶体中掺杂第3族元素会导致P型半导体的形成。在这种P型半导体中,空穴是多数载流子,而电子是少数载流子。

P型半导体掺杂

如果向半导体晶体中添加第3族元素(如硼、镓和铟),这些杂质原子具有三个价电子,会与硅晶体的价电子形成三个强共价键,留下一个空位。这个空位被称为“空穴”,由于缺少负电荷,它在图示中通常用一个小圆圈或正号表示。

半导体基础知识总结

N型材料是通过向半导体晶体中添加第5族元素(五价杂质原子)形成的,通过电子的移动传导电流。

在N型半导体中:

- 杂质原子是五价元素。

- 固体晶体中的杂质元素会提供大量的自由电子。

- 五价杂质也被称为施主。

- 掺杂使得自由电子的数量多于空穴的数量。

- 用第5族元素掺杂会导致带正电的施主和带负电的自由电子。

P型材料是通过向固体晶体中添加第3族元素(三价杂质原子)形成的。在这些半导体中,电流的传导主要是由于空穴的存在。

在P型半导体中:

- 杂质原子是三价元素。

- 三价元素会导致空穴数量多余,它们总是接受电子。因此,三价杂质被称为受主。

- 掺杂使得自由电子的数量少于空穴的数量。

- 掺杂会导致带负电的受主和带正电的空穴。

P型和N型半导体本身都是电中性的,因为传导电流所需的电子和空穴的数量是相等的(由于电子-空穴对的存在)。硼(B)和锑(Sb)被称为类金属,因为它��们是最常用的掺杂剂,用于改善本征半导体的导电性能。